《幼儿园教育指导纲要》指出:“环境是重要的教育资源,应该通过环境的创设和利用,有效地促进幼儿的发展。”主题墙的创设是幼儿园环境创设的重要组成部分。作为一种“隐性课程”,它既是幼儿园教育的重要平台和载体,又是班级环境文化的主要内容,对设计的教育性、适宜性、挑战性和幼儿参与性均具有较高要求。

本次教研活动分为五个 环节。

环节一:画与猜——视角变换,看到不同世界

在不断地猜测与想象中,不同的画面在研讨现场徐徐展现,体现出了不同视角之中观察到的不同世界,引发教师们的思考。

环节二:解与析——剖释理论,发现思维异同

在主持人的指引下,老师们通过共同发表对王海英教授理论经验的理解与看法。在交流中共同学习相关理论知识,并且通过对比主题墙与园区儿童画报之间相似与相异之处,提炼理论精华,总结实践方法。

环节三:结与论——实时总结,聚焦共性疑惑

在本环节中,教师们通过交流分享,深刻认知了“主题墙”到“儿童海报”是怎样的转变过程,意识到了教师主宰到儿童本位的转变环节和推进模式。

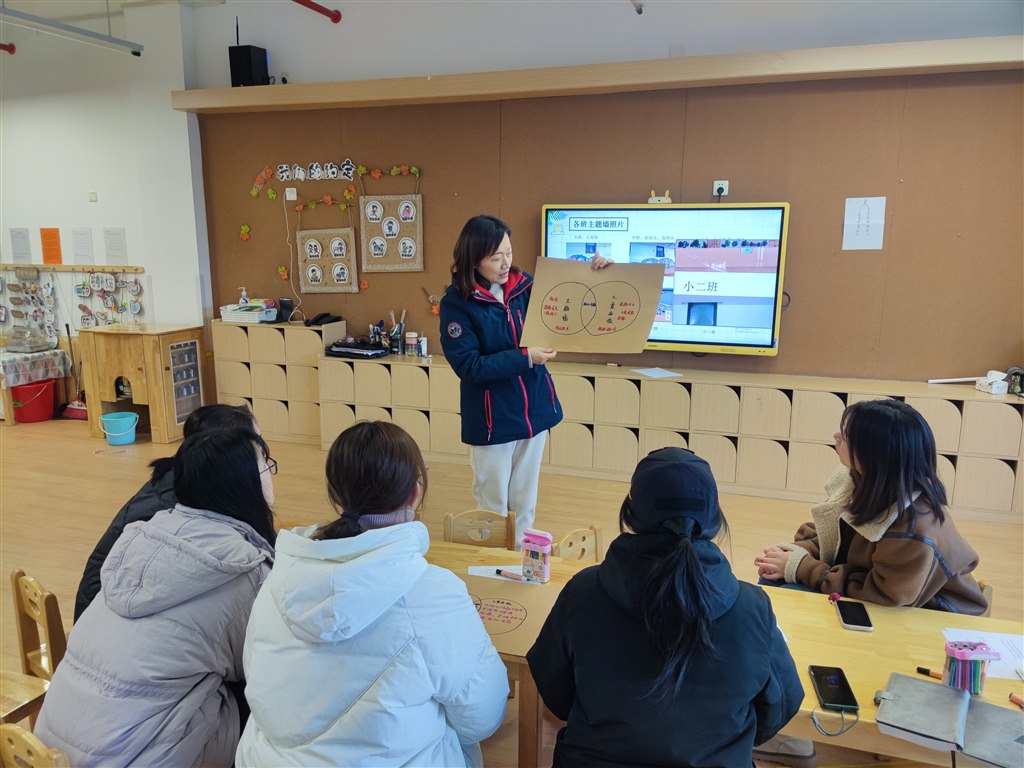

环节四:说与评——以例明理,探讨实践境况

在本环节中,教师通过交流分析课程的经验与领悟,分传统主题墙与儿童本位主题墙设计过程中课程效能的差别,讲解在理念实践中遇到的困难、总结的经验,进行充分的沟通与分享。

环节五:思与进——以往鉴来,探寻改进策略

本环节中,通过整个教研活动的学习与讨论,教师们都儿童本文主题墙观念有了新的理解。分析过往的实践案例经验、提出困难和问题,是为了更好地知道未来处理相关问题地方式。通过总结与沟通,探讨出未来地改进策略与进一步提升儿童本位观念、优化课程文化地前进道路。

总之,幼儿园主题墙环境创设中教师应以幼儿发展为目的,紧紧围绕主题目标和教学内容,充分发挥幼儿的主体地位,激发幼儿、家长积极参与主题创设,让主题创设在互动中呈现“动态性”发展,真正体现主题墙的教育价值,促进幼儿身心健康发展。在主题墙创设的过程中,我们用眼睛看到的是幼儿的成长,其实我们更明白这同时也是教师不断成长的过程。教师学会转变观念,提供适宜幼儿成长的支持,从儿童中来,到儿童中去,遵循儿童立场,创设有价值的班级主题墙,创设属于幼儿的环境之家。